Camino al Oscar (Pt. III): ¿Y por casa cómo andamos?

Un repaso fugaz por la gran historia del cine argentino como antesala a la ceremonia del domingo

Los años dorados

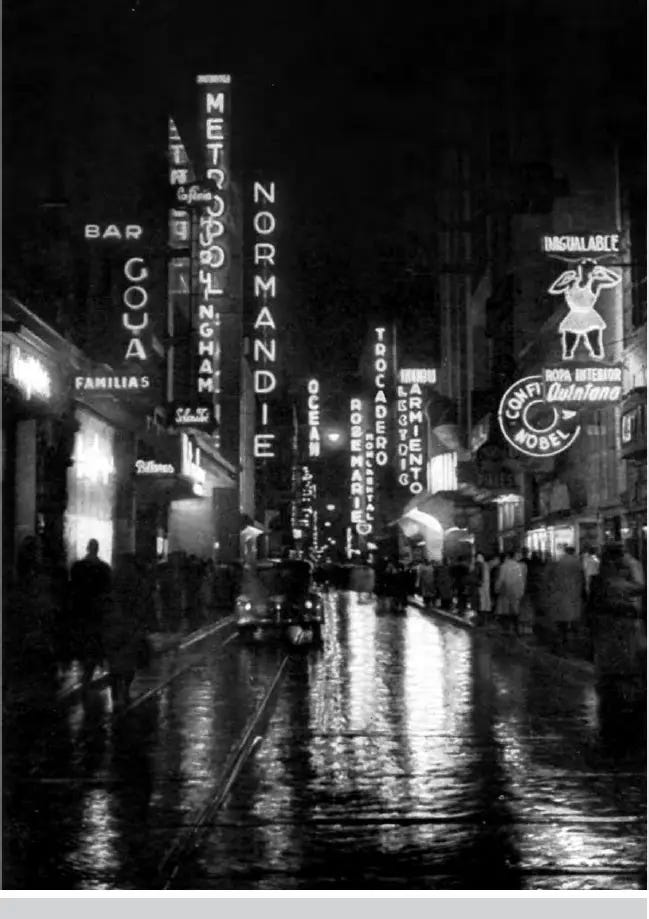

Al doblar la esquina de Lavalle ya podía verse el resplandor de los letreros de neón que le disputaba terreno a la oscuridad de la noche. Una marea humana iba de acá para allá con el fin de analizar toda cartelera y así elegir qué estreno era el más adecuado para cada velada. Una sobreabundancia de salas de cine de estética moderna tentaba a los espectadores a cada paso que daban: el Normandie, el Ambassador, el Trocadero, el Monumental —único que aún sigue siendo un cine— y otros tantos sumaban casi veinte complejos donde uno podía pasarse la vida frente a la pantalla. Del otro lado de la 9 de Julio estaban las oficinas de los estudios, productoras y distribuidoras que hacían posible que la producción nacional se encontrara en su auge.

Antes de que la era dorada fuera una realidad hubo que atravesar un largo período de años formativos. Se dice por ahí que la historia del cine argentino comenzó un 28 de julio de 1896, cuando tuvo lugar una proyección de cortos en el Teatro Odeón gracias a los recién llegados cinematógrafos de los hermanos Lumière. Algunos de los espectadores de esa función salieron absolutamente encantados (y un tanto obsesionados) con las posibilidades de esta nueva tecnología. Al poco tiempo, estos personajes se transformaron en los pioneros del cine nacional.

Se trataba de un grupete de inmigrantes europeos que había llegado al país como parte de la gran ola inmigratoria de fines del S. XIX y que se había nacionalizado al sentirse como en casa en nuestro suelo. A la vanguardia se encontraba el camarógrafo francés Eugène Py, que gracias al arribo de las cámaras fabricadas por el histórico estudio Gaumont pudo filmar la que es considerada la primera película nacional. La bandera argentina (1897), un corto de tres minutos de duración que registraba a la bandera flameando en el mástil de Plaza de Mayo.

Lo cierto es que para ese entonces un tal Federico Figner, de origen checo, ya en 1896 había filmado tres cortos fundacionales que buscaban representar la forma de vida y el espíritu de época en la ciudad de Buenos Aires: Avenida de Mayo, Vistas de Palermo y Plaza de Mayo. Por cuestiones de representación patria, las producciones de Figner quedaron olvidadas para que La bandera argentina fuera recordada por siempre como la piedra basal del cine argentino.

Unos años más tarde, también con un ferviente espíritu patrio, aparecieron las ficciones nacionales de la mano del alguna vez mencionado Mario Gallo, cineasta italiano radicado en nuestro país que se encargó de darle vida a los primeros ejemplos de ficción histórica argentina. El 24 de mayo de 1908 estrenó El fusilamiento de Dorrego y al año siguiente hizo lo propio con La Revolución de Mayo, cortos un tanto estáticos y didácticos que buscaban darle vida a la historia argentina como nunca antes se había hecho.

Cabe destacar un dato no menor: la mayoría de los cortos mencionados hasta el momento y aproximadamente el 95% del cine mudo producido en estas tierras se encuentra perdido. Lo único que nos queda son descripciones en medios de la época y algún que otro fotograma que nos permite dar cuenta de cómo eran estas películas. ¿La razón? Cabe reiterar que hasta el día de hoy, como declara cada vez que puede el querido historiador del cine Fernando Martín Peña, no tenemos una Cinemateca Nacional que se encargue de preservar y restaurar nuestro patrimonio fílmico. Como excepción a esta regla, La Revolución de Mayo fue encontrada y restaurada, y hoy puede verse en una calidad bastante digna.

Ah, sí, como parte de este racconto tampoco podemos dejar de mencionar la alguna vez abordada El Sartorio (1907), considerada por muchos la primera película porno no sólo de la historia nacional sino de la historia en general, aparentemente filmada por mano francesa en las costas rosarinas del Río Paraná.

Con el correr de los años y las películas empezaron a aparecer directores y directoras que dejaban una marca reconocible en sus producciones. Por un lado estaba Emilia Saleny, directora y actriz recordada por películas como Paseo trágico (1917) y El pañuelo de Clarita (1919), quien terminó por fundar una de las academias de cine más prestigiosas de la época, de la que también fue docente. Por el otro estaba José “el Negro” Ferreyra, cuya sensibilidad arrabalera marcó tendencia con películas como La muchacha del arrabal (1922) y Perdón, viejita (1927).

Cuestión que en 1929 llegaron los largometrajes sonoros, de origen norteamericano, que para sonorizar las películas se valían del sistema Vitaphone, o sea, de discos que había que sincronizar con la imagen. Como en estas tierras nunca nos quedamos atrás, ese mismo año el inventor Alfredo Murúa, uno de los principales impulsores de la grabación fonográfica eléctrica, produjo en un galpón de su propia casa el corto Mosaico criollo, un experimento exitoso realizado con un sistema de discos propio.

Fue el mismísimo “Negro” Ferreyra quien, un par de años más tarde, estrenó la película que hizo que la popularidad del cine sonoro creciera por las nubes: Muñequitas porteñas (1931). El éxito fue tan grande que Ferreyra decidió reponer algunas de sus viejas películas para sonorizarlas y volver a estrenarlas. Esta nueva tecnología provocó un profundo impacto en el público que resultó en el impulso primordial para que el cine argentino forjara su propia industria y sistema de estudios.

Otro factor fundamental que propició este crecimiento fue una maldición transitoria que el cine estadounidense invocó sobre sí mismo. Durante el apogeo del cine mudo, por estas latitudes las películas extranjeras se veían con intertítulos “argentinizados” que incluían coloquialismos que acercaban el contenido culturalmente al público. Al estrenarse películas sonoras habladas en inglés subtitulado, el público perdió interés al sentirse alienado y comenzó a optar por producciones nacionales; por productos que hablaran en su propio idioma.

Ya para 1933 la tecnología había vuelto a cambiar y se había perfeccionado. El sistema de discos fue reemplazado por el sonido óptico: la famosa banda sonora —en el sentido literal— que acompañaba a la imagen sobre el propio material fílmico. Fue entonces que se estrenaron dos grandes éxitos que terminaron de confirmar que el público estaba ávido de consumir cine producido en Argentina: Tango! y Los tres berretines, ambos protagonizados por Luis Sandrini.

Con estas prometedoras experiencias como precedente se consolidaron los grandes estudios nacionales que darían pie a la era dorada. Así fue como Lumiton, Baires y Argentina Sono Film salieron a producir películas a diestra y siniestra; comedias, policiales, dramas y musicales con un toque local que hacía mella en la identificación del gran público.

Dentro del sistema de estudios construyeron su filmografía algunos de los directores más influyentes de la época. Tal es el caso de Manuel Romero, que provenía del teatro de revistas y se unió a Lumiton para contagiar al estudio de toda su sensibilidad popular. Inspirado en este universo que tan bien conocía Romero estrenó su ópera prima, Noches de Buenos Aires (1935), protagonizada por Tita Merello. A pesar de que su especialidad era la revista, Romero también fue precursor en otros géneros con películas como Fuera de la ley (1937) —policial con tintes de film noir — o Una luz en la ventana (1942) —considerado el primer largometraje de terror nacional—.

La oferta era vasta y apuntaba a la mayor variedad de públicos posible. En los cines de calle Lavalle podían convivir películas tan disímiles como las revistas de Romero, las comedias con influencia screw-ball de Carlos Schlieper, las películas con números musicales protagonizadas por Carlitos Gardel, los policiales y dramas de Daniel Tinayre y hasta el cine social comprometido, como Prisioneros de la tierra (1939) de Mario Soffici. Había para todos los gustos y los estudios habían crecido tanto que se decía por ahí que se habían expandido más allá de sus posibilidades reales. Y ahí fue que casi se viene todo abajo y las razones fueron puramente geopolíticas.

Resulta que Argentina pagó caro su tradición histórica de neutralidad diplomática durante la Segunda Guerra Mundial. Como represalia, en 1942 Estados Unidos dejó de exportar hacia nuestras tierras sus rollos de película virgen, con el objetivo de dañar la producción cultural local. Sólo dos años más tarde la mayoría de los trabajadores de la industria ya se daban por muertos y no fue hasta 1946 que alguien arrojó un salvavidas. Luego de ganar las elecciones el gobierno de Juan Domingo Perón promulgó la Ley de Cine, que fomentaba de forma crediticia la producción de cine nacional. El resurgimiento fue tal que en 1950 se estableció un nuevo récord de películas producidas en un mismo año.

Durante esta etapa se consolidaron algunos de los directores más trascendentes del período clásico, por no decir mis favoritos. Además del increíble corpus de obra de Hugo del Carril, a quien ya le hemos dedicado una edición entera de esta noble publicación, apareció un director tan prolífico como olvidado, que cuenta con un puñado de películas que realmente son de no creer.

Estoy hablando de Carlos Hugo Christensen, que tiene en su haber una serie de policiales oscuros de corte expresionista con una apuesta estética y técnica realmente precursora. Entre estas películas se encuentran La muerte camina en la lluvia (1942), No abras nunca esa puerta (1952) y Si muero antes de despertar (1952); hoy en día se considera que esta última anticipó tanto temática como estilísticamente a esa obra maestra de culto que es The Night of the Hunter (1955) de Charles Laughton.

La cosa es que, como era de esperarse, el advenimiento de la autodenominada Revolución Libertadora tiró abajo la Ley de Cine, los estudios dejaron de acceder a los créditos que les permitían seguir en la carrera de la producción cultural y la era dorada del cine argentino llegó a su fin.

Si querés que Mate siga creciendo hasta llegar a sus años dorados, vos podés hacer algo al respecto. Sí, quieras o no, está en tus manos. Dale, no te cuesta nada. Entrá a somosmate.ar y hacé tu aporte para que lleguemos a los cofines del universo conocido, y más allá 🪐

De renovaciones y vaivenes

Como en todo el mundo, los años ‘60 pegaron para el lado de la renovación. En cada país surgió su propia nueva ola y Argentina no fue la excepción. Con espíritu independiente y ya lejos del sistema industrial de producción de los estudios apareció la Generación del ‘60, un grupo de realizadores profundamente influenciado por el neorrealismo italiano y la nouvelle vague francesa.

Indudablemente, la película más icónica de esta etapa fue Los jóvenes viejos (1962) de Rodolfo Kuhn, cuyos protagonistas son tres muchachos a los que les cuesta encontrar un rumbo claro en la vida y se quejan abierta y explícitamente del lugar que les tocó ocupar en la Historia. Ahí nomás aparecieron las adaptaciones de Manuel Antín sobre la obra de Julio Cortázar, como La cifra impar (1962), y películas como El crack (1960) de José Martínez Suárez —léase, el hermano de una tal Mirtha Legrand—, que abordaba los submundos corruptos del fútbol.

Una de las piezas clave de esta generación fue sin duda Leopoldo Torre Nilsson, hijo del también director Leopoldo Torres Ríos, que no sólo abrió las puertas hacia el mercado internacional con películas como La casa del ángel (1957), sino que descubrió como actor y formó como director a una de las figuras más influyentes de la cultura nacional en general: el señor Leonardo Favio. De esta forma, Torre Nilsson se transformó en esa bisagra que unió a tres generaciones y tradiciones del cine argentino.

Y sí, los ‘70 fueron un período profundamente convulso donde, entre vaivenes políticos y democráticos, convivían las películas de Favio y las comedias picarescas en las salas con el cine revolucionario que se proyectaba en la clandestinidad, producciones de los grupos Cine de la Base —del desaparecido Raymundo Gleyzer— y Grupo Cine Liberación —de Pino Solanas y Octavio Getino— como ejemplos paradigmáticos.

Sobre el cine con tintes propagandísticos estrenado durante la última dictadura, tanto ficciones como documentales, ya hemos hablado largo y tendido, pero cabe destacar un par de ejemplos de eso que se le escapó a la censura: las películas de Adolfo Aristarain. Y es que resulta increíble que una película como Tiempo de revancha, cuyo argumento sigue a un ex-revolucionario que lucha contra una multinacional extractivista mediante un reclamo gremial, se haya estrenado en 1981. Como si fuera poco su película siguiente, Últimos días de la víctima (1982), marcó el tono de la década; una película paranoica y vouyerista en partes iguales estrenada durante el declive político de la dictadura.

Este espíritu de época que tan bien evocaba Aristarian fue reflejado en una serie de películas que surgieron durante los albores de la renovada democracia; una democracia incipiente que estaba lejos de darse por sentada, con la amenaza de un golpe de estado carapintada siempre a la vuelta de la esquina.

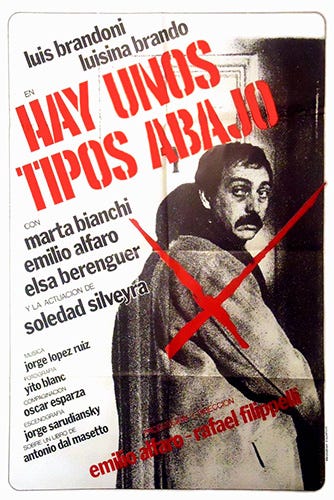

De este caldo de cultivo necesariamente paranoico y enrarecido surgieron películas como Hay unos tipos abajo (1985), estrenada el año del Juicio a las Juntas, donde Luis Brandoni encarna a un periodista que es perseguido por unos misteriosos hombres de traje mientras transcurre el Mundial ‘78. El mismo año se estrenó Los días de junio, comedia dramática sobre un exiliado de pasado marxista que vuelve a casa durante la Guerra de Malvinas y se encuentra con una realidad más convulsionada de lo que esperaba. En la vereda de enfrente, podríamos decir, apareció la controversial En retirada (1984), donde Rodolfo Ranni personifica a un ex-torturador al que le cuesta encontrar su lugar en el mundo democrático y se ve perseguido por los familiares de sus víctimas.

Y es justamente de este puñado de películas de donde Argentina, 1985 mama su mayor influencia en lo que a cine nacional respecta, sobre todo durante ese primer acto donde el Strassera de Darín se la pasa chequeando una y otra vez si la gente que lo rodea es servicio, lo que lo lleva a rechazar lo que en términos del camino del héroe se conoce como “llamado a la aventura” hasta que su destino se vuelve inevitable.

Salvo este breve período al que la película refiere directamente, sus grandes influencias pueden rastrearse dentro de la tradición estadounidense. Por un lado las “courtroom movies”, o películas de juicio, como Anatomía de un asesinato (1959) de Otto Preminger o El juicio de Nuremberg (1961) de Stanley Kramer; por el otro las películas de redacción periodística, con All the President’s Men (1976) de Alan Pakula como referencia fundamental.

Podría decirse, entonces, que Argentina, 1985 es una película que aborda una temática eminentemente argentina con un tratamiento formal eminentemente estadounidense y es este factor el que la vuelve un material oscarizable de primera línea, ya que la Academia suele votar a favor de eso que en otras latitudes se parece, aunque sea formalmente, a sí misma.

Y así, gente bella, es como llegamos hasta acá.

El domingo vuelven las cábalas y el clamor por ganar la tercera, nos vemos en la transmisión para ver la ceremonia en familia desde los canales de Mate ✨

A prender velitas, nomás🕯️

P.D: Como es usual, este es un acercamiento sobresimplificado a un tema vastísimo donde muchas muchísimas cosas quedaron necesariamente afuera y a quien quiera investigar un poco más al respecto le recomiendo mucho el libro Cien años de cine argentino (2012) del siempre referenciado Fernando Martín Peña, texto que fue fundamental para chequear y tomar datos al escribir esta edición. ¡Salute!

Agenda

10/3 - 23.59hs: Fiesta Cliché

@ Club Legrand (San Lorenzo 163, Córdoba). Entrada: $400.11/3 - 21hs: La hiedra (Teatro)

@ Teatro de la Manzana (San Juan 1950, Rosario, Santa Fe). Entrada: $1900.11/3 - 19hs: Cabeza de navaja + Tenaz (Música)

@ Teatro Crisoles (Nº 477 entre 41 y 42, La Plata). Entrada: $1500.11/3 - 20hs: Trenque Lauquen (2022) de Laura Citarella (Cine)

@ MALBA Cine (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada: $550.12/3 - 19hs: La verborragia -Única función- (Teatro)

@ Xirgu UNTREF (Chacabuco 875, CABA). Entrada: $2000.

¡Eso es todo, amigxs!

Gracias por compartir este viaje por el cosmos de nuestra cultura.

Por las dudas, vamos con un poco de data que nunca está de más aclarar:

Mate es un medio autogestivo que depende de tus aportes y que busca ofrecer progresivamente más formatos, más contenidos, más todo. Contamos con tu aporte, sea por única vez o una suscripción mensual, en somosmate.ar.

Mirá Mate News todos los lunes y jueves a las 20 con Ivana Szerman.

Los viernes a la misma hora nos encontramos en vivo para repasar la semana.

Además tenemos otros espectaculares newsletters, como:

Mate Mundi: El recorrido internacional de la semana y todos los memes sobre lo inepta que es la ONU de la mano de Viole Weber. Suscribite acá.

Alto ahí: El newsletter sobre abusos policiales y violencia de género de Agus Colombo. Suscribite acá.

Y si éste te gustó compartilo en tus redes.

¡Ah! Seguinos, suscribite, danos like. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, YouTube y sí, también Facebook. Más instrucciones que “La Macarena”.

Te queremos. Por esto y por todo, gracias.

Santiago 👽

Santiago Martínez Cartier nació en Buenos Aires en 1992. Se define como escritor de ciencia ficción. Lleva seis novelas publicadas desde el 2014 hasta la actualidad. Forma parte de Criolla Editorial. Colaboró como redactor en diversos sitios especializados en cine y literatura, como Hacerse la crítica, House Cinema y El Teatro de las Voces Imaginarias, entre otros. Produjo el audiolibro El quinto peronismo en formato radioteatro, adaptación de su novela homónima. Organizó eventos culturales y programó y presentó ciclos de cine. Palermo Dead (2021), una sucesión de relatos de terror que transcurren en un edificio maldito construido sobre el Cementerio de la Chacarita, es su último libro.